|

その時代の「ふうとう」は機械(きかい)でつくるのではなく、すべて人の手ではるのがふつうでした。とくに家のお母さんたちが家の仕事の手のあいたときに「ふうとう」をはってくれました。悦三少年は、荷車を引いて、行く時はそれぞれの家のおかあさんたちに「ふうとう」をはってもらう紙の材料をとどけ、帰る時はできあがった「ふうとう」を集めてお店まで運びました。 |

| このことがきっかけで、1916年(大正5年)4月、悦三さんが21さいの時に「ふうとう」をつくるお店をつくりました。やがて東京へうつり新しいお店と工場をたてました。そして、はたらく人たちもふえて会社になり、沼津(静岡県)と大阪にも工場をたてました。しかし、戦争(たいへいよう戦争)がはじまり、1945年(昭和20年)3月10日に東京が大きなひがいをうけたとき、会社も工場もすべてそして住んでいた家ももえてなくなりました。 |

|

|

戦争もおわり戦争に行っていた会社の人たちもかえってきました。またみんなではたらけるようになったので、もう一度「ふうとう」をつくろう!とみんなで力を合わせてはたらきました。 |

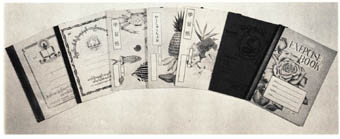

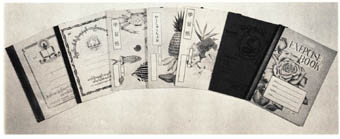

| だんだんと「ふうとう」をつくることが昔のように出来るようになり、「ノート」もつくるようになりました。またいろいろな「紙」をつかった商品もつくるようになりました。 |

|

|

悦三さんは14さいではたらきはじめ、1968年に72さいで天国へゆくまでの58年のあいだいつも心にちかっていることがありました。「さいごの1まいまで、むだなくつかえるよい商品をつくりたい」というこの心は、今会社ではたらいている私たちの心の中に生きています。 |